2月4日,随着新年假期的圆满落幕,众多远行的劳动者纷纷踏上了返程的列车,重启他们的工作旅程。在这股浩浩荡荡的返程复工大潮中,一则#男子心脏骤停急救醒来后要赶去上班#的词条冲上了热搜。据报道,一名40岁中年男子在长沙南站突然倒地,心脏骤停,幸好有春运医疗队执勤医生用AED(自动体外除颤器)配合心肺复苏将其救回。而男子苏醒后第一句话竟是“我还要上班”,令人既庆幸又心酸。但比热搜更值得深思的是:心脏骤停越发普遍,我们怎么才能有效避免和应对?

全球警报

心脏骤停年轻化

曾经被视为“老年病”的心脏问题,如今已跨越年龄界限,成为不少青年人的健康危机。当“年龄线崩塌”成为现实,我们不得不重新审视并重视起心脏健康这一议题。

美国CDC(疾病控制与预防中心)最新报告显示,从2000年至2020年间,35-44岁人群中心脏骤停的发病率惊人地上升了40%。这一数据如同一记重锤,敲响了关于心脏健康的全球警钟。而在中国,情况同样不容乐观。

中国心血管健康联盟的数据揭示了一个更为严峻的事实:30-50岁年龄段人群发生猝死的比例,从2000年的12%急剧攀升至2023年的37%。这一连串的数字背后,是无数家庭的悲痛与社会的深切关注。

在这股年轻化趋势中,职场人士尤其是互联网、金融、医疗等行业的从业者,不幸成为了“猝死高发区”。而据研究显示,超过60%的猝死病例与过度劳累密切相关。长期的高压状态、不规律的作息习惯,如同隐形的“杀手”,悄无声息地侵蚀着年轻人的健康。

此次事件也提醒着我们必须时刻保持警觉,密切关注自身身体状况,因为有些预警信号往往容易被我们忽视。

持续1周以上的莫名疲劳(即使睡眠充足);

半夜突然惊醒伴窒息感;

爬楼梯时胸闷、左肩放射性疼痛;

眼前短暂发黑或晕厥(哪怕仅数秒);

短暂的心绞痛、吞咽困难

......

遇到身体不适应该及时就医,不能因小失大,此前就有深圳某广告公司策划总监李某,猝死前1个月曾3次晕眩,却误以为是“低血糖”,最终酿成悲剧。年轻人千万别自动屏蔽了身体信号,应当自觉将“健康”纳入职场KPI的考核中。

AED使用指南

破除误区

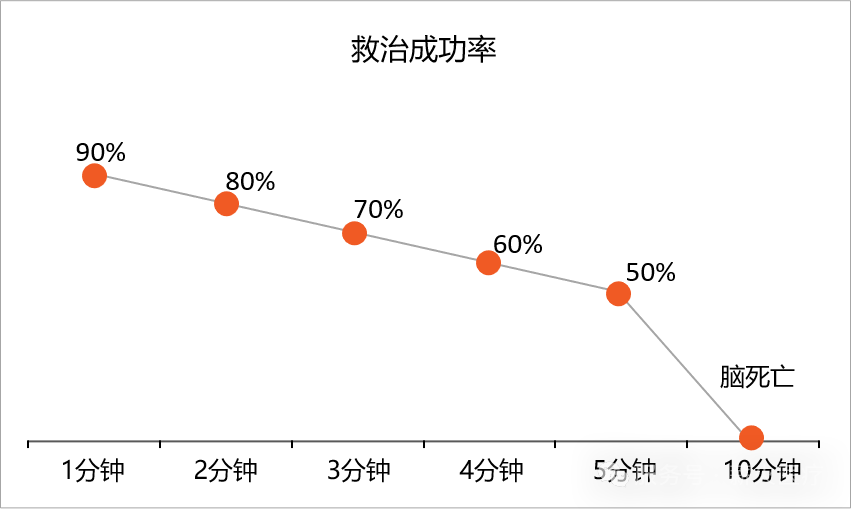

猝死发生后,及时的急救措施至关重要。研究表明,在正常环境下,脑细胞对缺氧条件的耐受极限只有四分钟。因此,猝死发生后,必须在黄金四分钟内进行心肺复苏(CPR)和及时使用自动体外除颤器(AED),才能将生存的希望最大化。通常救护车平均到达时间超 15分钟,仅靠徒手心肺复苏(CPR)成功率不足 5%,AED是打破“时间困局”的强力武器。

在AED的使用上,仍然存在着一些误区,比如“普通人不敢用,怕电死人”,但是事实上AED是一种可由非专业人员操作的医疗设备,它只会对室颤/无脉性室速患者放电,其他情况自动禁止;电极片位置、放电能量均经精密测算,安全性超 99.9%。

AED的设计初衷就是为了让非专业人员能够在紧急情况下快速上手使用。经过简单的培训或者跟随AED语音和图示,普通民众也能掌握AED的使用方法。除此之外《民法典》第184条明确规定:“因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任”。所以,掌握AED操作在关键时刻提供帮助,是我们勇于承担社会责任的表现。

AED操作全流程

开:按下电源键,掀开电极片贴膜;

贴:右侧电极片:右锁骨下方,紧贴皮肤;左侧电极片:左乳外侧,与腋中线平齐(避开衣物、金属饰品);

等:停止触碰患者,等待AED分析心律(约5-15秒);

电击:若提示需除颤,确认无人接触患者后按下放电键;

循环:立即继续心肺复苏(30次按压+2次人工呼吸),2分钟后AED自动复检。

注意事项:

患者胸部若有水或汗,需快速擦干;

儿童需使用儿科电极片(若无,成人模式也可应急);

AED放电后,患者可能出现抽搐,属正常现象。

薪火医疗在急救医疗服务行业中的贡献与努力,特别是在提供全产业链整体解决方案方面,无疑为提升急救效率和挽救生命做出了重要贡献,公司研发的Smart AED和Easy AED特点突出,充分考虑了急救场合的多样性和复杂性,在紧急情况下,它们能够提供稳定、高效、便捷的急救服务,为患者争取到宝贵的救治时间。

Smart AED:高质量心肺复苏引导

实时CPR反馈,无需额外传感器

低能量高效率,同步心率分析与充电

预连接电极片,智能调节能量

Easy AED:源自欧洲的经典AED

多脉冲双相波,低能量高效率

轻量级设计,小巧便携易移动

具备运动检测与起搏脉冲抑制

新年复工之际,关于男子心脏骤停急救后醒来仍心系工作的热搜事件,如同耳畔持续回响的健康警钟,它时刻提醒我们,面对突发的健康危机,掌握急救知识、及时利用AED等急救设备能够挽救生命,同时,也警示每个人应更加重视日常健康管理,合理安排工作与休息,因为健康才是支撑我们追求事业与生活的基石。也希望社会各界也应加强AED的普及与配置,提升公众急救能力,共同构建一个更加安全、健康的环境。